Salvador Allende (médico, cirujano y dirigente del Partido Socialista) asumió la presidencia de Chile el 3 de noviembre de 1970, sucediendo a Eduardo Frei Montalva del Partido Demócrata Cristiano, un fundador y exmiembro de la Falange Nacional, escisión por derecha del Partido Conservador.

Allende se había alzado con la victoria en las elecciones celebradas el 4 de septiembre de ese mismo año, a las que se había presentado bajo el sello «Unidad Popular». Una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista que, en 1969, habían convocado al conjunto de la izquierda chilena a conformar un espacio común.

El PC había propuesto como precandidato al poeta y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Pero, por trayectoria y peso político, terminó imponiéndose Allende, pese a los detractores que acumulaba incluso dentro de su propio partido. No era un recién llegado: había sido candidato presidencial en tres ocasiones anteriores (1952, 1958 y 1964), además de ocupar diversos cargos parlamentarios y un ministerio clave —Salubridad, Previsión y Asistencia Social— entre 1939 y 1942.

La Unidad Popular se convirtió en la fuerza más votada, con un 36,6% de los sufragios, superando por escaso margen al candidato independiente y expresidente Jorge Alessandri (1958-1964), de filiación conservadora, que obtuvo el 35%. Más atrás quedó el representante del oficialismo, Radomiro Tomic, por el Partido Demócrata Cristiano, con un 28%.

Así, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista elegido por la gente en la Historia de América latina. Y hay que subrayar socialista, porque no lo era sólo de nombre como el Partido Socialista actual. El gobierno entrante tenía una vocación de transformación real, muy diferente a la de los partidos socialistas actuales o el propio PS de Michelle Bachelet que, con suerte, hacen la mímica de querer cambiar algo para que todo siga igual.

Las cinco principales medidas de gobierno

1. NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL COBRE

El 11 de julio de 1971, el Congreso chileno aprobó por unanimidad la reforma constitucional que declaró al cobre como propiedad inalienable de la nación. Con ello, Chile recuperaba el control de su principal recurso estratégico, hasta entonces en manos de corporaciones extranjeras como Anaconda y Kennecott. La medida fue presentada como un acto de soberanía nacional y contó con el respaldo transversal del arco político, incluso de partidos opositores a la Unidad Popular.

La decisión no fue meramente formal. El Estado chileno estableció que las indemnizaciones a las empresas se calcularían restando las utilidades “excesivas” que habían obtenido durante décadas, algunas superiores al 50% anual. Ese criterio convirtió la nacionalización en una expropiación efectiva, sin que el país quedara atado a deudas impagables. Nacía así la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), que pasó a centralizar la producción y la renta del mineral.

El cobre, conocido como “el sueldo de Chile”, se convirtió desde entonces en la caja mayor del Estado. Los recursos generados permitieron financiar programas sociales, ampliar el gasto en salud y educación y sentar las bases de una planificación económica propia. Al mismo tiempo, la medida desató la hostilidad de Washington y del capital transnacional, que iniciaron una ofensiva de sanciones, bloqueo de créditos y boicot comercial con el objetivo de hacer “chillar” la economía chilena y quebrar la experiencia de la Unidad Popular.

2. REFORMA AGRARIA

La Unidad Popular aceleró a un ritmo inédito el proceso de redistribución de la tierra en Chile. Si bien existían antecedentes bajo los gobiernos anteriores, fue recién con Allende que la reforma agraria se convirtió en política de Estado con un alcance masivo. Entre 1970 y 1973 se expropiaron más de 6 millones de hectáreas, lo que significó la transferencia de miles de predios de los grandes latifundistas hacia manos de campesinos organizados en cooperativas y asentamientos.

El objetivo no era solo corregir una injusticia histórica, sino también modernizar la producción agrícola. El latifundio, símbolo de poder oligárquico, mantenía vastas extensiones de tierra ociosas mientras persistía la pobreza rural. La redistribución buscaba elevar la productividad, garantizar alimentos a precios accesibles y democratizar la renta agraria. Al mismo tiempo, el Estado acompañó el proceso con asistencia técnica, créditos y programas de mecanización que apuntaban a integrar a los trabajadores rurales en una nueva estructura económica.

La reforma también tuvo un componente social y cultural profundo: supuso la irrupción de los campesinos como actores políticos de peso y el reconocimiento de los pueblos originarios en la restitución de tierras históricamente arrebatadas, especialmente en la Araucanía. Este avance, sin embargo, provocó una reacción violenta de los sectores terratenientes y de la derecha, que se organizaron para resistir las expropiaciones, acaparar alimentos y fomentar un clima de inestabilidad. La cuestión agraria se convirtió así en uno de los principales campos de batalla entre la transformación socialista y la defensa del viejo orden rural.

3. NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA Y LA INDUSTRIA

Uno de los frentes más estratégicos del gobierno de la Unidad Popular fue la toma de control del sistema financiero. A través de la Corporación de Fomento (CORFO) y el Banco del Estado, el gobierno compró acciones y utilizó mecanismos legales para intervenir bancos comerciales, logrando que hacia 1973 cerca del 85% del sistema bancario estuviera bajo propiedad estatal. De esta manera, el crédito dejó de ser un instrumento privado al servicio de la especulación para convertirse en una herramienta de planificación, orientada a fortalecer la producción, financiar a las empresas nacionalizadas y sostener la política de precios y salarios.

En paralelo, el Ejecutivo avanzó en la creación del llamado Área de Propiedad Social, integrada por empresas estratégicas en minería, siderurgia, energía, papel, cemento, azúcar y carbón. Estas compañías fueron intervenidas o nacionalizadas, con el propósito de garantizar que los sectores clave de la economía no quedaran en manos privadas ni sujetos al chantaje del capital extranjero. El Estado buscaba así constituir un núcleo productivo bajo su control directo, capaz de coordinar la inversión, estabilizar precios y asegurar el abastecimiento interno.

La nacionalización de la banca y de la gran industria no solo modificó el mapa económico, sino que también alteró la correlación de fuerzas políticas en el país. Los grandes empresarios y banqueros vieron amenazadas sus posiciones de poder y respondieron con boicots, lockouts y financiamiento a la oposición. Pero para millones de trabajadores y campesinos, este proceso simbolizó la posibilidad concreta de que la riqueza generada en Chile dejara de concentrarse en pocas manos y pasara a servir a un proyecto de transformación social y soberanía económica.

4. CONTROL DE PRECIOS Y SALARIOS

El gobierno de la Unidad Popular impulsó desde el inicio una política de ingresos orientada a mejorar de manera inmediata las condiciones de vida de los trabajadores. Se decretaron aumentos salariales significativos, en especial para los sectores más postergados, junto con la congelación de los precios de bienes básicos de consumo. El objetivo era elevar el poder adquisitivo real y garantizar que los alimentos y productos esenciales llegaran a toda la población a precios accesibles, evitando que la inflación erosionara los avances sociales.

Esta política se complementó con la creación de Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), organismos barriales encargados de fiscalizar la distribución y denunciar prácticas de especulación o acaparamiento. En 1971, el impacto fue inmediato: la economía creció a tasas superiores al 8%, el desempleo cayó a mínimos históricos y la capacidad de consumo de las familias populares se expandió. Fue un momento de entusiasmo social, donde la política económica parecía demostrar que era posible combinar redistribución del ingreso con crecimiento productivo.

Sin embargo, el éxito inicial fue respondido con una contraofensiva de los sectores empresariales y la derecha política, que recurrieron al desabastecimiento, los paros patronales y la manipulación de la cadena de suministros. A ello se sumó la caída internacional del precio del cobre y el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos, factores que tensionaron la balanza de pagos y dispararon la inflación a partir de 1972. Así, el control de precios y salarios, pensado como instrumento de justicia social, se transformó en un terreno de disputa política y de guerra económica que terminó marcando el pulso del conflicto de clases en Chile.

5. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

La Unidad Popular entendía que la transformación económica debía ir acompañada de una expansión inmediata de derechos sociales. En salud y educación se multiplicaron las inversiones estatales: se construyeron hospitales, consultorios y escuelas, y se fortaleció la atención primaria con médicos y brigadas que llegaban a sectores históricamente postergados. El objetivo era garantizar acceso universal y gratuito a servicios básicos, rompiendo con la lógica de la desigualdad heredada.

Uno de los programas más emblemáticos fue el “Medio Litro de Leche”, que pasó de beneficiar a unos pocos cientos de miles de niños bajo gobiernos anteriores a cubrir a más de tres millones durante el período de Allende. La medida, sencilla pero masiva, atacaba de frente la desnutrición infantil y simbolizaba la orientación redistributiva del proyecto socialista. A ello se sumaron planes de alimentación escolar, campañas de vacunación y la provisión de medicamentos esenciales en barrios populares.

Estas políticas sociales consolidaron un vínculo directo entre el Estado y las mayorías, reforzando el apoyo de las clases trabajadoras y los sectores populares al gobierno. Pero también profundizaron la polarización: para la oligarquía y la oposición, que veían amenazados sus privilegios, la universalización de derechos no era más que un gasto insostenible. Para millones de chilenos y chilenas, en cambio, significó por primera vez experimentar que la riqueza nacional podía volcarse en mejorar sus condiciones de vida.

Mención especial para el Proyecto Cybersyn

Entre las ideas más innovadoras del gobierno de la Unidad Popular estuvo el Proyecto Cybersyn (también llamado Synco), un sistema cibernético concebido para gestionar la economía en tiempo real. Diseñado junto al científico británico Stafford Beer, buscaba articular una red de telex que enlazara a las empresas nacionalizadas con un centro de procesamiento de datos en Santiago. La información fluía de abajo hacia arriba —producción, insumos, inventarios— y volvía en forma de decisiones estratégicas, permitiendo detectar cuellos de botella y anticipar crisis en la cadena de suministros.

El proyecto se acompañaba de una sala de operaciones futurista, equipada con paneles y pantallas donde los planificadores podían visualizar de manera gráfica la situación productiva del país. La idea era combinar descentralización en la recolección de datos con centralización en la toma de decisiones, una suerte de “Internet socialista” avant la lettre que, de haberse consolidado, habría colocado a Chile a la vanguardia mundial en la gestión económica asistida por tecnología.

Cybersyn nunca llegó a implementarse plenamente: en 1973 estaba en fase piloto, con decenas de empresas integradas y un sistema que ya había mostrado eficacia durante el paro patronal de camioneros al permitir al Estado redistribuir flotas de transporte en tiempo récord. El golpe militar de Pinochet lo interrumpió abruptamente y destruyó la mayor parte de sus instalaciones. Aun así, quedó en la historia como un experimento visionario, símbolo de la vocación de Allende por combinar socialismo y modernidad tecnológica.

Las elecciones de medio término

Un verdadero termómetro de la recepción social de las reformas fue la elección parlamentaria del 4 de marzo de 1973. Para entonces, el país estaba profundamente polarizado. Toda la oposición —desde la derecha empresarial hasta sectores de la Democracia Cristiana— se había alineado en un frente único contra Allende. A ello se sumaba una ofensiva mediática permanente, con campañas de desprestigio y lockouts patronales.

Estos sectores confiaban en que el desgaste permitiría un triunfo aplastante de la oposición, suficiente para articular una mayoría parlamentaria capaz de destituirlo por la vía institucional. Sin embargo, la realidad fue muy distinta: la Unidad Popular alcanzó cerca del 45% de los votos y la oposición quedó lejos de reunir los dos tercios necesarios para remover a Allende.

Sobre el papel, el resultado aseguraba a Allende la continuidad de su mandato hasta 1976 y un aval popular renovado para profundizar las transformaciones, incluso con un Congreso hostil. Pero la historia ya estaba siendo escrita en otro tablero. La burguesía chilena, con el apoyo activo de los Estados Unidos, abandonó la estrategia parlamentaria y comenzó a preparar el desenlace por la vía armada.

El golpe de Pinochet

Las elecciones intermedias se habían celebrado el 4 de marzo de 1973. Pero, apenas 7 meses después, las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet, se levantaron en armas contra el presidente constitucional de Chile.

Los militares bombardearon el Palacio de la Moneda. Pero Salvador Allende se negó a rendirse y permaneció en la sede del gobierno, dando un discurso por radio y televisión donde anunciaba las intenciones de defender su continuidad.

Mientras tanto, afuera de la Moneda, se llevaban adelante detenciones masivas de políticos, miembros del gobierno y simpatizantes de izquierda, con los tanques desplegados en las calles y soldados patrullando cada esquina.

Al final, entrada la tarde, Salvador Allende fue asesinado en la sede de gobierno. El parte oficial informaba un suicidio. Pero las fotos de su cuerpo acribillado demostraron lo contrario, al igual que sus declaraciones previas al hecho:

«Seguramente, ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para quienes han traicionado el juramento que hicieron: soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, también se ha autodenominado Director General de Carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡No voy a renunciar!

Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que aceptaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.

Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó mas, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos.

Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de pro […] (fragmento inaudible).

Estaban comprometidos. La historia los juzgará.

Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal […] (fragmento inaudible) los trabajadores.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.»

Lo que dijeron los medios

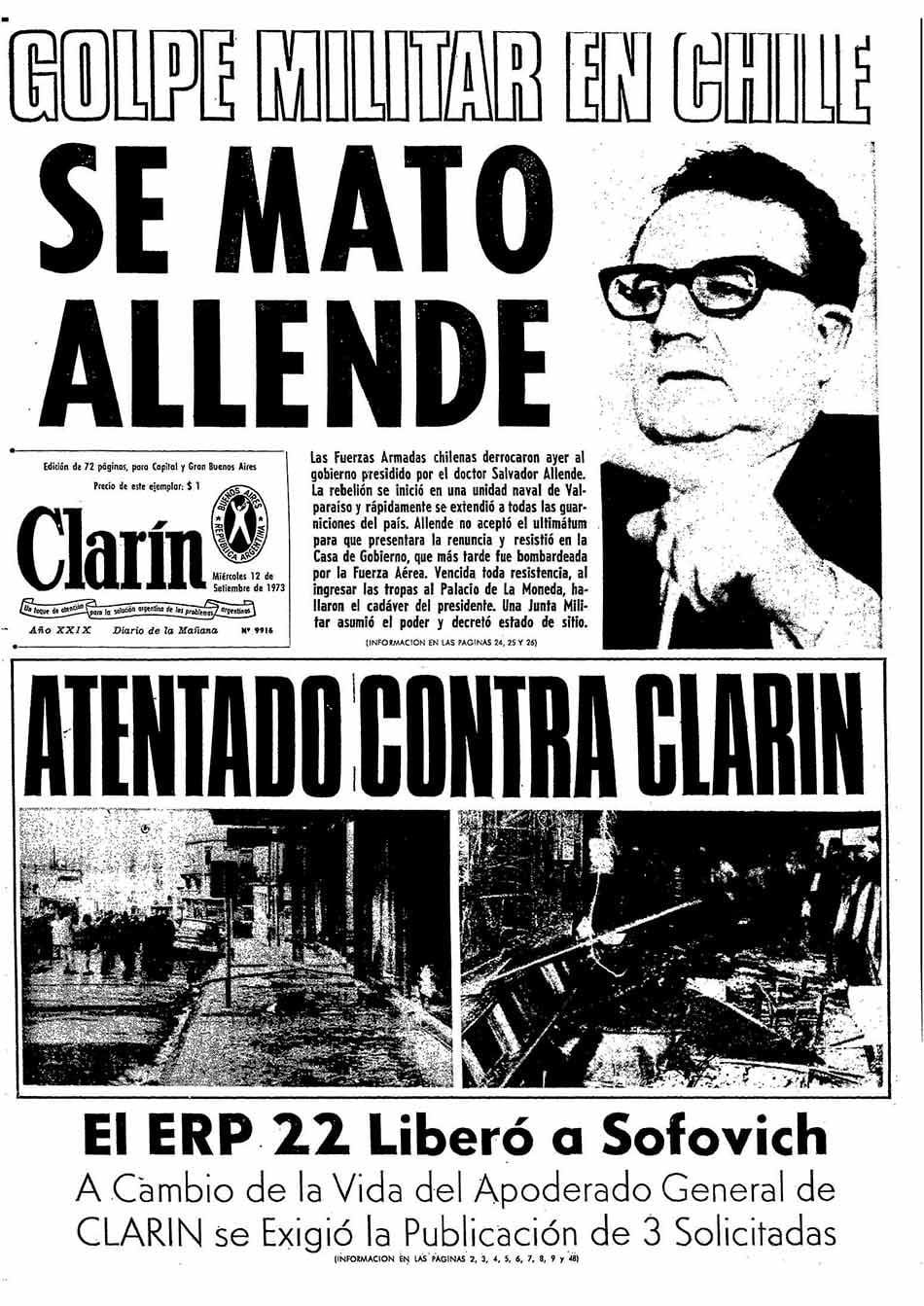

Aunque las palabras de Allende fueron claras y transmitidas por radio a todo Chile, la cobertura mediática en la región no estuvo a la altura de la verdad histórica. De este lado de la cordillera, el diario Clarín eligió titular “Se mató Allende”, replicando sin cuestionamiento la versión difundida por los golpistas y ocultando el carácter criminal de la asonada militar. No fue un error aislado: formaba parte de una matriz mediática que, en América Latina, tendía a legitimar los golpes de Estado como si fueran transiciones ordenadas, blanqueando la violencia y el tutelaje imperial.

El bombardeo de La Moneda, las detenciones masivas y la instauración inmediata del terrorismo de Estado fueron presentados como hechos secundarios, cuando en realidad se trataba del inicio de una de las dictaduras más feroces del continente. La tapa de Clarín es hoy un documento de época: muestra cómo los medios podían tergiversar la muerte de un presidente electo democráticamente para convertirla en un suicidio individual, borrando deliberadamente la trama de la conspiración empresarial y militar, que lo había derrocado en el marco del Plan Cóndor.

Allende representaba algo más que un gobierno reformista: encarnaba la posibilidad de un socialismo real, arraigado en las mayorías populares y abierto a la innovación política y tecnológica. Por eso su caída fue celebrada por las élites, pero también por eso su figura trascendió la derrota. El golpe de Pinochet no solo inauguró en Chile un neoliberalismo de laboratorio bajo la tutela de los “Chicago Boys”, sino que marcó a toda América Latina con el mensaje de que la voluntad popular podía ser aplastada si tocaba los intereses del capital.

Medio siglo después, la dignidad con la que Allende enfrentó sus últimas horas sigue interpelando.

Si algún día por estas tierras algún gobierno socialista llegara al poder por la vía institucional, habrá que tener la misma piedad con los golpistas que ellos tuvieron con Allende: ninguna. Ninguna, en absoluto.

El 11 de septiembre de 1973, Pinochet derrocó al primer y único gobierno socialista que llegó al poder de manera institucional, en toda América Latina.